| Слайд №2 |

|

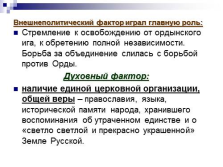

Внешнеполитический фактор играл главную роль:

Стремление к освобождению от ордынского ига, к обретению полной независимости. Борьба за объединение слилась с борьбой против Орды.

Духовный фактор:

наличие единой церковной организации, общей веры – православия, языка, исторической памяти народа, хранившего воспоминания об утраченном единстве и о «светло светлой и прекрасно украшенной» Земле Русской.

|

| Слайд №3 |

|

Экономические предпосылки – изменения в хозяйстве:

нарушается натуральность хозяйства русских земель, восстанавливаются и налаживаются товарные отношения ;

начинают возрождаться города, городское хозяйство: им нужна была налаженная торговля, безопасные пути провоза товаров, единые таможенные правила и пошлины, единые деньги.

Землевладельцам нужна была уверенность в сохранности своих земель, защите со стороны государства своих прав на крестьян.

Горожанам нужны были стабильная власть и суд, даже крестьянство нуждалось в защите от произвола местных феодальных владетелей. |

| Слайд №4 |

|

Возвышение Москвы и начало объединения

В 1263 г. Москва получила самостоятельность. В Москве утвердился младший из сыновей Александра Невского — Даниил (1263 — 1303 гг.), который стал родоначальником московского княжеского дома.

Основным соперником Москвы в борьбе за право стать центром объединения русских земель была Тверь. |

| Слайд №5 |

|

Географическое, политическое, экономическое положение этих княжеств было весьма сходным.

Московские князья придерживались завещанной Александром Невским политики непротивления Орде и даже старались использовать ее силу и авторитет в своих интересах. В то же время, тверские князья часто противопоставляли себя монголам и поддерживали антиордынские выступления.

Великий князь тверской Михаил Ярославич был в 1318 г. казнен монголами по обвинениям, сфабрикованным Юрием Даниловичем Московским. Тогда Москва впервые получила великий ярлык. Сын Михаила Дмитрий Грозные Очи отомстил за отца (1325 г.), и его убили по приказу хана Узбека.

тверское восстание 1327 г.: вызвано злоупотреблениями баскака Чол-хана (Щелкана) и его нукеров. Московский князь Иван Данилович Калита (1325 — 1340 гг.) разорил Тверь и в награду получил от хана Узбека ярлык на великое княжение. |

| Слайд №6 |

|

Исход борьбы Москвы и Твери определялся личными качествами их правителей.

Московские князья были последовательными, настойчивыми, практичными, дальновидными, подчас лицемерными и жестокими. Для увеличения территории княжества использовали все способы: брачные союзы, вооруженный захват, привлечение сил монголов, покупку земель и т.д.

В Московском княжестве престол передавался от отца к старшему сыну. Князья опирались на служилый слой дворян-помещиков, зависевших от них. |

| Слайд №7 |

|

Этапы объединения:

1-й этап-Конец XIII – первая половина XIV в.: образование Московского княжества и его территориальный рост;

2-й этап-вторая половина XIV в:

отбиты притязания соседних князей на великое княжение, московский князь почувствовал себя достаточно сильным, чтобы пойти на открытый конфликт с Ордой, бросить ей вызов, оперевшись на поддержку большинства русских княжеств и земель.

3-й этап -первая половина XV в.

Главным событием этого этапа стала феодальная война 1425 – 1453 гг.

4-й этап — Вторая половина XV – начало XV Iв:

завершился и процесс формирования единого Российского государства, завершилась борьба Руси за освобождение от двухсотсорокалетнего монгольского ига. |

| Слайд №8 |

|

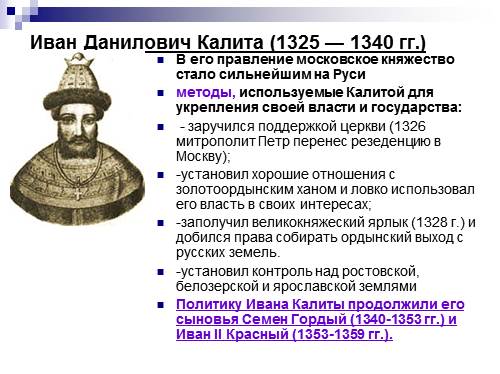

Иван Данилович Калита (1325 — 1340 гг.)

В его правление московское княжество стало сильнейшим на Руси

методы, используемые Калитой для укрепления своей власти и государства:

— заручился поддержкой церкви (1326 митрополит Петр перенес резеденцию в Москву);

-установил хорошие отношения с золотоордынским ханом и ловко использовал его власть в своих интересах;

-заполучил великокняжеский ярлык (1328 г.) и добился права собирать ордынский выход с русских земель.

-установил контроль над ростовской, белозерской и ярославской землями

Политику Ивана Калиты продолжили его сыновья Семен Гордый (1340-1353 гг.) и Иван II Красный (1353-1359 гг.). |

| Слайд №9 |

|

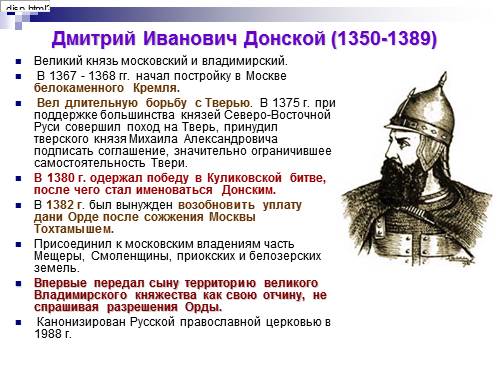

Дмитрий Иванович Донской (1350-1389)

Великий князь московский и владимирский.

В 1367 — 1368 гг. начал постройку в Москве белокаменного Кремля.

Вел длительную борьбу с Тверью. В 1375 г. при поддержке большинства князей Северо-Восточной Руси совершил поход на Тверь, принудил тверского князя Михаила Александровича подписать соглашение, значительно ограничившее самостоятельность Твери.

В 1380 г. одержал победу в Куликовской битве, после чего стал именоваться Донским.

В 1382 г. был вынужден возобновить уплату дани Орде после сожжения Москвы Тохтамышем.

Присоединил к московским владениям часть Мещеры, Смоленщины, приокских и белозерских земель.

Впервые передал сыну территорию великого Владимирского княжества как свою отчину, не спрашивая разрешения Орды.

Канонизирован Русской православной церковью в 1988 г. |

| Слайд №10 |

|

Куликовская битва 1380г.

Причины победы в битве:

— бесспорное полководческое искусство проявил Дмитрий (сбор войск в Коломне, выбор места сражения, расположение войска, действия засадного полка и др.).

— Мужественно сражались русские воины.

-Не было согласия в ордынских рядах.

— на Куликовом поле впервые сражалось единое русское войско, составленное из дружин практически всех русских земель, под единым командованием московского князя |

| Слайд №11 |

|

Значение победы на Куликовом поле огромно:

— Москва укрепилась в своей роли объединительницы русских земель, их лидера;

— в отношениях Руси с Ордой произошел перелом (иго будет снято через 100 лет, в 1382 г. хан Тохтамыш сожжет Москву, но решающий шаг к освобождению был сделан 8 сентября 1380 г.);

— существенно снизился размер дани, которую Русь отныне платила Орде;

— Орда продолжала слабеть, от удара, полученного в Куликовской битве, ей оправиться так и не удалось.

Куликовская битва стала важнейшим этапом в духовно-нравственном возрождении Руси, формировании ее национального самосознания. |

| Слайд №12 |

|

Война 1431 — 1453 гг. была последней усобицей на Руси.

От предыдущих она отличалась в первую очередь тем, что происходила в рамках одной московской правящей династии. Вопрос стоял не о том, какой город станет центром русских земель, а о том, кому из потомков Дмитрия Донского будет принадлежать власть в Москве. |

| Слайд №13 |

|

Василий II

Васильевич Темный

Юрий Дмитриевич

Звенигородский

Дмитрий

Шемяка

Василий

Косой

Московское

боярство

Церковь |

| Слайд №14 |

|

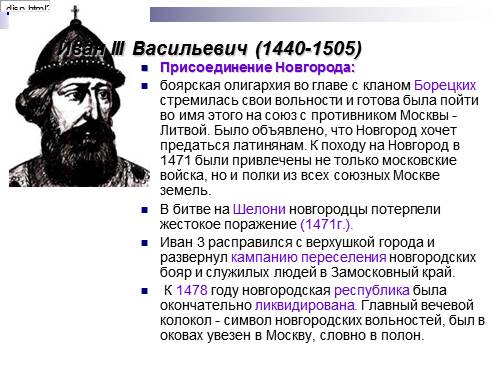

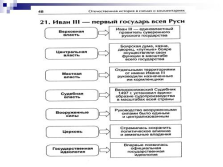

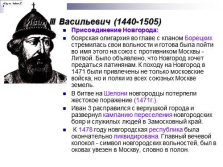

Иван III Васильевич (1440-1505)

Присоединение Новгорода:

боярская олигархия во главе с кланом Борецких стремилась свои вольности и готова была пойти во имя этого на союз с противником Москвы — Литвой. Было объявлено, что Новгород хочет предаться латинянам. К походу на Новгород в 1471 были привлечены не только московские войска, но и полки из всех союзных Москве земель.

В битве на Шелони новгородцы потерпели жестокое поражение (1471г.).

Иван 3 расправился с верхушкой города и развернул кампанию переселения новгородских бояр и служилых людей в Замосковный край.

К 1478 году новгородская республика была окончательно ликвидирована. Главный вечевой колокол — символ новгородских вольностей, был в оковах увезен в Москву, словно в полон. |

| Слайд №15 |

|

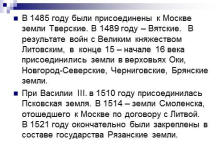

В 1485 году были присоединены к Москве земли Тверские. В 1489 году – Вятские. В результате войн с Великим княжеством Литовским, в конце 15 – начале 16 века присоединились земли в верховьях Оки, Новгород-Северские, Черниговские, Брянские земли.

При Василии III. в 1510 году присоединилась Псковская земля. В 1514 – земли Смоленска, отошедшего к Москве по договору с Литвой. В 1521 году окончательно были закреплены в составе государства Рязанские земли. |

| Слайд №16 |

|

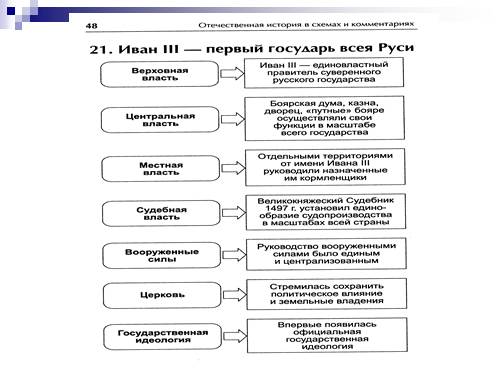

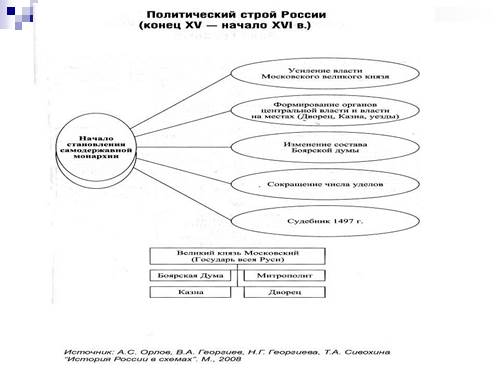

|

| Слайд №17 |

|

|

| Слайд №18 |

|

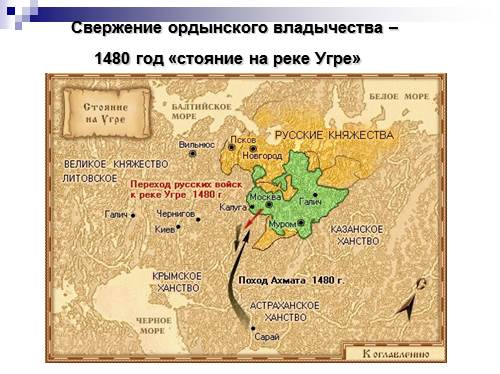

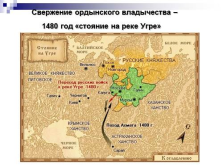

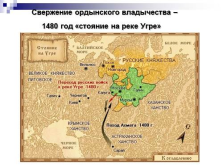

Свержение ордынского владычества – 1480 год «стояние на реке Угре» |

| Слайд №19 |

|

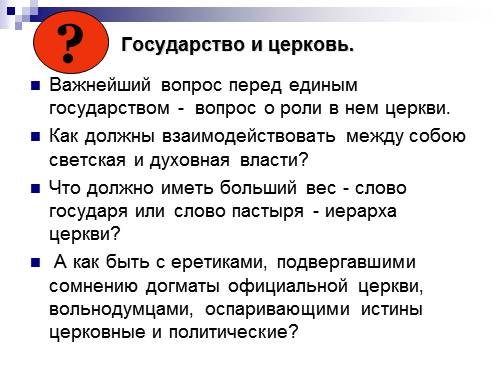

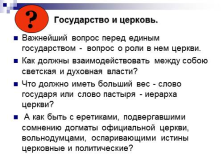

Государство и церковь.

Важнейший вопрос перед единым государством — вопрос о роли в нем церкви.

Как должны взаимодействовать между собою светская и духовная власти?

Что должно иметь больший вес — слово государя или слово пастыря — иерарха церкви?

А как быть с еретиками, подвергавшими сомнению догматы официальной церкви, вольнодумцами, оспаривающими истины церковные и политические?

? |

| Слайд №20 |

|

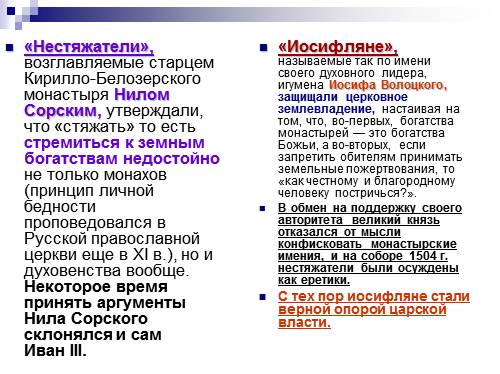

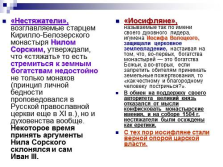

«Нестяжатели», возглавляемые старцем Кирилло-Белозерского монастыря Нилом Сорским, утверждали, что «стяжать» то есть стремиться к земным богатствам недостойно не только монахов (принцип личной бедности проповедовался в Русской православной церкви еще в XI в.), но и духовенства вообще. Некоторое время принять аргументы Нила Сорского склонялся и сам Иван III.

«Иосифляне», называемые так по имени своего духовного лидера, игумена Иосифа Волоцкого, защищали церковное землевладение, настаивая на том, что, во-первых, богатства монастырей — это богатства Божьи, а во-вторых, если запретить обителям принимать земельные пожертвования, то «как честному и благородному человеку постричься?».

В обмен на поддержку своего авторитета великий князь отказался от мысли конфисковать монастырские имения, и на соборе 1504 г. нестяжатели были осуждены как еретики.

С тех пор иосифляне стали верной опорой царской власти. |

| Слайд №21 |

|

Возникали ереси и на Руси. Именно приверженцы ереси «стригольников» (Новгород — Псков, XIV в.) и ереси «жидовствующих» (Новгород — Москва, XV в.) помимо прочего резко критиковали мздоимство церковников и стяжательство церкви, напоминая, что Христос и апостолы «ходили босы». |

| Слайд №22 |

|

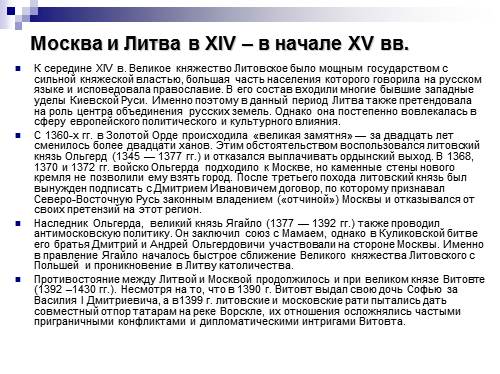

Москва и Литва в XIV – в начале XV вв.

К середине XIV в. Великое княжество Литовское было мощным государством с сильной княжеской властью, большая часть населения которого говорила на русском языке и исповедовала православие. В его состав входили многие бывшие западные уделы Киевской Руси. Именно поэтому в данный период Литва также претендовала на роль центра объединения русских земель. Однако она постепенно вовлекалась в сферу европейского политического и культурного влияния.

С 1360-х гг. в Золотой Орде происходила «великая замятня» — за двадцать лет сменилось более двадцати ханов. Этим обстоятельством воспользовался литовский князь Ольгерд (1345 — 1377 гг.) и отказался выплачивать ордынский выход. В 1368, 1370 и 1372 гг. войско Ольгерда подходило к Москве, но каменные стены нового кремля не позволили ему взять город. После третьего похода литовский князь был вынужден подписать с Дмитрием Ивановичем договор, по которому признавал Северо-Восточную Русь законным владением («отчиной») Москвы и отказывался от своих претензий на этот регион.

Наследник Ольгерда, великий князь Ягайло (1377 — 1392 гг.) также проводил антимосковскую политику. Он заключил союз с Мамаем, однако в Куликовской битве его братья Дмитрий и Андрей Ольгердовичи участвовали на стороне Москвы. Именно в правление Ягайло началось быстрое сближение Великого княжества Литовского с Польшей и проникновение в Литву католичества.

Противостояние между Литвой и Москвой продолжилось и при великом князе Витовте (1392 –1430 гг.). Несмотря на то, что в 1390 г. Витовт выдал свою дочь Софью за Василия I Дмитриевича, а в1399 г. литовские и московские рати пытались дать совместный отпор татарам на реке Ворскле, их отношения осложнялись частыми приграничными конфликтами и дипломатическими интригами Витовта. |

| Слайд №23 |

|

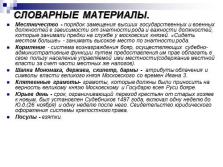

СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Местничество — порядок замещения высших государственных и военных должностей в зависимости от знатности рода и важности должностей, которые занимали предки на службе у московских князей. «Сидеть местом больше» — занимать высокое место по знатности рода.

Кормление — система вознаграждения бояр, осуществляющих судебно-административные функции путем предоставления им прав облагать в свою пользу население управляемой ими местности(содержание местной власти за счет части местных же налогов).

Шапка Мономаха, держава, скипетр, бармы — атрибуты облачения и символы власти великого князя Московского со времен Ивана 3.

Клятвенные грамоты- грамоты, которые должны были приносить на верность великому князю Московскому и Государю всея Руси бояре.

Юрьев день — срок, ограничивающий переход крестьян от старых хозяев к новым, был установлен Судебников 1497 года, включал одну неделю до Ю.д.(26 ноября) и одну неделю после него. Свидетельство юридического оформления системы крепостного права.

Посулы — взятки. |