| Слайд №2 |

|

ЖИЛИЩЕ.

Самыми крупными царскими дворцами были Зимний в Петербурге ( Архитектор Бартоломео Растрелли)

|

| Слайд №3 |

|

Большой Екатерининский в Царском Селе и Большой в Петергофе, созданные по проектам Растрелли. |

| Слайд №4 |

|

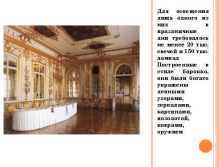

Для освещения лишь одного из них в праздничные дни требовалось не менее 20 тыс. свечей и 150 тыс. лампад Построенные в стиле барокко, они были богато украшены лепными узорами, зеркалами, картинами, позолотой, коврами, оружием |

| Слайд №5 |

|

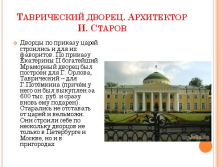

Таврический дворец. Архитектор И. Старов

Дворцы по приказу царей строились и для их фаворитов. По приказу Екатерины II богатейший Мраморный дворец был построен для Г. Орлова, Таврический – для Г.Потёмкина (причём у него он был выкуплен за 600 тыс. руб. и сразу вновь ему подарен). Старались не отставать от царей и вельможи. Они строили себе по нескольку дворцов не только в Петербурге и Москве, но и в пригородах |

| Слайд №6 |

|

Причём старались не уступать друг другу в роскоши обстановки: украшали дома фресками, мозаиками, соболиными и тигровыми шкурами; в мраморных бассейнах плавали золотые рыбки, а в позолоченных клетках пели канарейки и говорили по-французски попугаи. |

| Слайд №7 |

|

Жилища простого городского населения по-прежнему строились из дерева. В связи со строительством Петербурга правительство запретило делать каменные постройки из-за нехватки строительного камня. При возникновении в городе даже небольшого очага пожара возникала угроза выгорания целых кварталов и даже всего города. Городские дома строились теперь иначе. Если раньше в центре дома была печь, вокруг которой размещались жилые помещения, то теперь центральное место занимал коридор, в который выходило большинство комнат. Печное отопление совершенствовалось, в домах становилось теплее, поэтому окна стали делать больше, вставляя в них стекло, а не слюду, как прежде. |

| Слайд №8 |

|

ОДЕЖДА.

В одежде знати в течение XVIII в. произошли огромные изменения. Русское дворянство сначала выписывало модные одежды из Европы, а вскоре стало приглашать модельеров из Франции, Австрии, Голландии прямо в Петербург. |

| Слайд №9 |

|

Дворяне надевали теперь тонкие рубашки с кружевами, галстуками и бантами, короткие и узкие камзолы. Поверх них носили кафтаны из бархата или плотного шёлка. Самой модной обувью были туфли с квадратными носами на невысоком каблуке. Их пряжки были богато украшены, иногда даже бриллиантами. В обязательном порядке не только женщины, но и мужчины должны били носить напудренные парики. Не менее сложными и дорогими были женские наряды |

| Слайд №10 |

|

Обязательным атрибутом был корсет, в который женщину затягивали изо всех сил, прежде чем надеть на нее платье. Нижняя часть платья, наоборот была сильно расширена с помощью специального каркаса. Шили платья из разных очень дорогих материалов. Считалось неприличным появляться в одном и том же платье несколько раз в одном месте |

| Слайд №11 |

|

Например, после смерти Елизаветы Петровны осталось 15 тыс. ее платьев. Украшались платья огромным количеством драгоценностей. Знаменитое жемчужное ожерелье дочери Алексея Орлова оценивалось в 600 тыс. рублей – стоимость Таврического дворца.

|

| Слайд №12 |

|

Для небогатых дворян и чиновников такая роскошь была невозможной, но они стремились следовать моде в фасонах одежды |

| Слайд №13 |

|

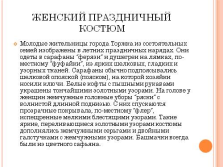

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Молодые жительницы города Торжка из состоятельных семей изображены в летних праздничных нарядах. Они одеты в сарафаны “ферязи” и душегреи на лямках, по-местному “фуфайки”, из ярких шелковых, гладких и узорных тканей. Сарафаны обычно подпоясывались шелковой опояской (пояском), на которой хозяйки носили ключи. Белые кофты с пышными рукавами украшены тончайшими золотными узорами. На голове у женщин жемчужные головные уборы “ряски” с волнистой длинной поднизью. С них спускаются прозрачные покрывала, по-местному “флер”, испещренные мелкими блестящими узорами. Такие яркие, переливающиеся золотными узорами костюмы дополнялись жемчужными серьгами и двойными галстучками с жемчужными узорами. Башмачки всегда были из цветного сафьяна. |

| Слайд №14 |

|

|

| Слайд №15 |

|

Широкое распространение в XVIII в. получили званые обеды

В дворянских усадьбах нередко служили повара-иностранцы. По преданию, повар Строганова, имевшего плохие зубы, придумал для своего барина специальное блюдо: мелко нарезанное мясо с соусом – “бефстроганов”. А повар-француз по имени Оливье изобрел рецепт самого известного и сегодня салата, называемого в его честь, а на Западе просто “русским”.

Маскарад в доме Льва Александровича Нарышкина |

| Слайд №16 |

|

Застолье

Застолья обычно длились по 4-5 часов. Пока собирались гости, пришедшим предлагалась водка с легкой закуской — икрой, сырами, соленой рыбой. После же приглашения в обеденный зал начиналась основная часть. За обедом могли быть поданы 80—100 блюд. |

| Слайд №17 |

|

СТЕРЛЯДЬ НА ШАМПАНСКОМ (Редкое блюдо из XVIII века.) |

| Слайд №18 |

|

Досуг

Дворяне участвовали в балах, карнавалах и званых обедах, уставая от них “до невозможности”. При этом они искренне считали себя не менее тяжело загруженными, чем их крепостные. Новым видом досуга стало посещение театральных представлений, как в государственных, так и в крепостных театрах.

|

| Слайд №19 |

|

Танцы

Часто устраивались танцы. Обычно их открывала хозяйка дома с самым почетным гостем, за ними шли хозяин и почетная гостья. Затем в танце проплывали остальные. В XVIII веке основным танцем был менуэт.

|

| Слайд №20 |

|

Одним из самых популярных занятий знати стало коллекционирование картин, скульптур, табакерок, драгоценностей, тростей, портсигаров и т. п.

|

| Слайд №21 |

|

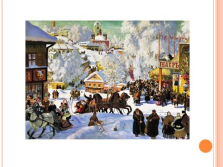

Крестьяне не имели свободного времени даже в религиозные праздники и в воскресные дни (вплоть до указа Павла I 1797 года). Поэтому и организованного досуга как такового у них не было. В свободное от работы время они чаще всего занимались домашними делами или ходили в церковь. В зимние праздники и на Масленицу катались на санях с гор. В Рождество колядовали. |

| Слайд №22 |

|

|

| Слайд №23 |

|

Горожане (особенно в столицах) могли “принимать участие” в праздниках знати, наблюдая за ними со стороны. В дни коронационных торжеств или вступления на престол нового царя они могли получать от его щедрот вино и пироги. Все могли наблюдать за устраивавшимися по этому случаю фейерверками и иллюминациями. |