| Слайд №2 |

|

Перов Василий Григорьевич – великий русский художник, живописец.

Родился 21 декабря 1833 года в Тобольске.

Настоящая фамилия Перова была Криденер, так как он был незаконным сыном некоего барона Г. К. Криденера. Фамилия или псевдоним Перов появилась уже позже – её дал будущему художнику учитель грамоты.

В 1846-1849 годах В. Г. Перов учился в Арзамасской школе живописи под руководством А. В. Ступина.

В годы ученичества В. Г. Перов много внимания уделяет социальной проблематике. Главными героями его картин становятся простые люди, главными сюжетами – обычная жизнь. Его ранние работы проникнуты сатирой, желанием показать окружающую действительность в реальном свете. Художнику это хорошо удается, его картины пользуются большой популярностью на выставках. |

| Слайд №3 |

|

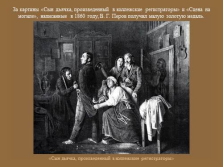

За картины «Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы» и «Сцена на могиле», написанные в 1860 году, В. Г. Перов получил малую золотую медаль.

«Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы» |

| Слайд №4 |

|

В 1858 году картина «Приезд станового на следствие» была удостоена большой серебряной медали.

«Приезд станового на следствие» |

| Слайд №5 |

|

«Сцена на могиле» |

| Слайд №6 |

|

За картину «Проповедь на селе», написанную в 1861 году, Перов получил большую золотую медаль и право на стажировку за границей

«Проповедь на селе» |

| Слайд №7 |

|

В 1861 году В. Г. Перов работает над картиной «Сельский крестный ход на Пасхе». Она была выставлена в Обществе поощрения художников в 1862 году и почти сразу же запрещена из-за своей сатирически обличительной направленности. В этой картине художник критикует бездуховность служителей церкви и невежество народа. Эта же тема прослеживается в картине «Чаепитие в Мытищах» (1862).

«Сельский крестный ход на Пасхе» |

| Слайд №8 |

|

«Чаепитие в Мытищах» |

| Слайд №9 |

|

В 1862 году В. Г. Перов едет в Париж в качестве пенсионера Академии художеств. Здесь он пишет эскизы «Продавец Песенников», «Парижское гулянье. Внутренность балагана во время представления» (1863) и картины «Шарманщик» (1863), «Парижские тряпичники», «Нищие на бульваре», «Музыканты и зеваки», «Савояр» (1864).

«Продавец Песенников» |

| Слайд №10 |

|

«Парижское гулянье. Внутренность балагана во время представления» |

| Слайд №11 |

|

«Шарманщик» |

| Слайд №12 |

|

«Парижские тряпичники» |

| Слайд №13 |

|

Не видя смысла в том, чтобы оставаться в чужой стране и пытаться проникнуть в чужой быт и культуру, В. Г. Перов в 1864 году возвращается в Россию

«Савояр» |

| Слайд №14 |

|

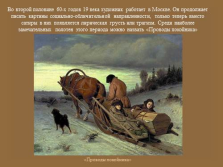

Во второй половине 60-х годов 19 века художник работает в Москве. Он продолжает писать картины социально-обличительной направленности, только теперь вместо сатиры в них появляется лирическая грусть или трагизм. Среди наиболее замечательных полотен этого периода можно назвать «Проводы покойника»

«Проводы покойника» |

| Слайд №15 |

|

В «Проводах покойника» и «Тройке» отразились сцены из жизни бедняков, символизирующие драму всего человечества.

«Тройке» |

| Слайд №16 |

|

Картина «Последний кабак у заставы» производит особенно трагичное впечатление. Она проникнута символизмом и скорбью.

«Последний кабак у заставы» |

| Слайд №17 |

|

Полотна «Приезд гувернантки в купеческий дом» и «Тройка» приносят В. Г. Перову в 1866 году звание академика.

«Приезд гувернантки в купеческий дом» |

| Слайд №18 |

|

«Рыболов»

«Голубятник» |

| Слайд №19 |

|

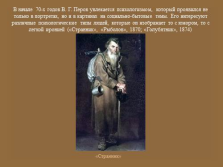

В начале 70-х годов В. Г. Перов увлекается психологизмом, который проявился не только в портретах, но и в картинах на социально-бытовые темы. Его интересуют различные психологические типы людей, которые он изображает то с юмором, то с легкой иронией («Странник», «Рыболов», 1870; «Голубятник», 1874)

«Странник» |

| Слайд №20 |

|

За картину «Птицелов» (1870) В. Г. Перов получил звание профессора.

«Птицелов» |

| Слайд №21 |

|

В конце 70-х годов художественные пристрастия В. Г. Перова снова меняются. Сюжетами его картин становятся религиозные сцены («Христос в Гефсиманском саду», 1878; «Снятие со креста», «Распятие», «Весна»)

«Христос в Гефсиманском саду» |

| Слайд №22 |

|

В «Охотниках на привале» (1871) художнику на примере контраста увлеченного разговора героев и безжизненной степи вокруг удалось изобразить иллюзорность мира простых крестьян, тщетность их надежд.

«Охотниках на привале» |

| Слайд №23 |

|

«Снятие со креста» |

| Слайд №24 |

|

В этот же период он пишет несколько картин на исторические сюжеты («Плач Ярославны», «Первые русские христиане», «Поволжские хищники», «Пугачевцы», «Никита Пустосвят», 1880-1881). Но все эти картины, хотя в них и прослеживается рука опытного мастера, слишком сложны по композиции, в них нет той легкости и ясности, которые отличают его первые работы.

«Плач Ярославны» |

| Слайд №25 |

|

«Первые русские христиане» |

| Слайд №26 |

|

«Никита Пустосвят» |

| Слайд №27 |

|

Живопись В. Г. Перова разнообразна в жанровом отношении: это и портреты, и религиозные сцены, и исторические сюжеты. Несомненно, главным достижением В. Г. Перова были картины социально-критической направленности, в которых художник изображал быт простых людей, их невежество и иллюзии. |