| Слайд №2 |

|

Величайший духовный и политический

переворот нашей планеты есть христианство.

В сей священной стихии исчез и обновился мир.

А.С.Пушкин |

| Слайд №3 |

|

Исследователь пушкинского творчества В.С.Непомнящий в книге «Русская картина мира» писал:

«Пушкин наиболее полно и всесторонне выразил Россию –

во всем объеме душевного и духовного склада ее».

Этими же словами можно объяснить и тайну пушкинского слова, которое вот уже более 200-х лет не перестает волновать читательские сердца. |

| Слайд №4 |

|

Источником пушкинского слова было слово книжное, возникшее как слово христианское. Слово Библии, литургии, жития, Отцов церкви и святителей.

Учителями слова были равноапостольные Мефодий и Кирилл, а первой школой — Священное Писание и византийская культура. |

| Слайд №5 |

|

Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах

Земли, применено ко всем обстоятельствам жизни и происшествия мира; из коей нельзя

повторить ни единого выражения, которое не знали бы все наизусть, которое не было бы

уже пословицей народов; но книга эта называется Евангелием, если мы …откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее

божественное красноречие

А.С.Пушкин |

| Слайд №6 |

|

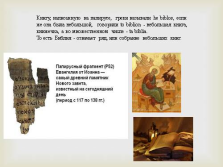

Книгу, написанную на папирусе, греки называли he biblos, если же она была небольшой, говорили to biblion — небольшая книга, книжечка, а во множественном числе — ta biblia.

То есть Библия — означает ряд, или собрание небольших книг. |

| Слайд №7 |

|

Авторы книг — пророки, священнослужители, цари, апостолы, имена большинства их

обозначены, авторство иных книг установлено исследованиями ученых.

И все библейские писатели — художники, владеющие убеждающей, живописной,

музыкальной речью. |

| Слайд №8 |

|

Идея творящего слова пронизывает всю Библию — от Первой книги Моисеевой до Откровения Иоанна Богослова. Она торжественно и мощно выражена в Евангелии от Иоанна:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Оно было в начале у Бога.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков;

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.» |

| Слайд №9 |

|

В нерифмованных, но полных созвучий строках Евангелия заключено множество смыслов.

Слово — это выражение Божественного духа и Высшего разума.

Слово — это духовность, выделяющая человека из всех «тварей земных», несущая сознание, веру, творчество.

Так осмысливала великую силу слова и русская поэзия, для которой словесное искусство — приобщение к Высшим Силам.

|

| Слайд №10 |

|

Тогда прилетел ко мне один из Серафимов. И в руке у него был горящий угль, который он взял из жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? И кто пойдет для нас?

И я сказал: вот я, пошли меня.

Книга Пророка Исайи, 6 глава. |

| Слайд №11 |

|

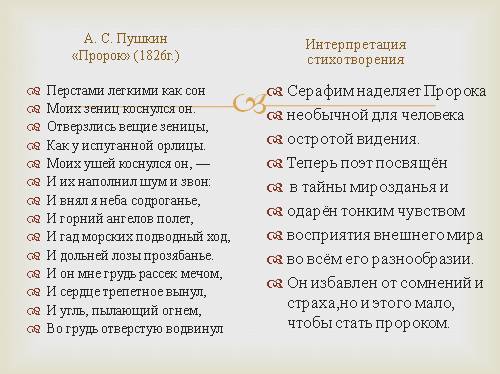

А. С. Пушкин

«Пророк» (1826г.)

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, —

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул

Интерпретация стихотворения

Серафим наделяет Пророка

необычной для человека

остротой видения.

Теперь поэт посвящён

в тайны мирозданья и

одарён тонким чувством

восприятия внешнего мира

во всём его разнообразии.

Он избавлен от сомнений и страха,но и этого мало, чтобы стать пророком. |

| Слайд №12 |

|

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

Пушкин изображает процесс творения

как процесс преображения.

Поэт становится пророком — тем, кому открывается истина, кто видит грядущее.

Но и пророк становится поэтом.

|

| Слайд №13 |

|

Но и сама природа художественного творчества, обращенного к человеку, требует от писателя независимо от его отношения к религии вкладывать в свое произведение высокий нравственный идеал, который в русской культуре не может не восходить к христианским ценностям. |

| Слайд №14 |

|

«Каменноостровский цикл» (1836):

«Отцы пустынники и жены непорочны…»

«Подражание италиянскому» («Как с древа сорвался предатель-ученик…»)

«Мирская власть» («Когда великое свершалось торжество…»)

«Из Пиндемонти» («Недорого ценю я громкие права… ») |

| Слайд №15 |

|

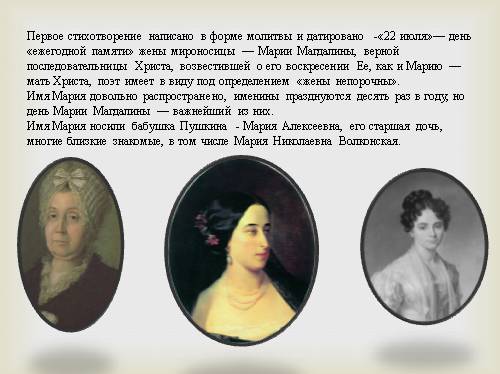

Первое стихотворение написано в форме молитвы и датировано -«22 июля»— день «ежегодной памяти» жены мироносицы — Марии Магдалины, верной последовательницы Христа, возвестившей о его воскресении Ее, как и Марию — мать Христа, поэт имеет в виду под определением «жены непорочны».

Имя Мария довольно распространено, именины празднуются десять раз в году, но день Марии Магдалины — важнейший из них.

Имя Мария носили бабушка Пушкина — Мария Алексеевна, его старшая дочь, многие близкие знакомые, в том числе Мария Николаевна Волконская. |

| Слайд №16 |

|

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

|

| Слайд №17 |

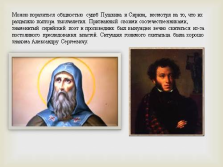

|

Стихотворение представляет переложение известной молитвы Ефрема Сирина (4 век), чье литературное наследие довольно значительно: это стихи, песни, проповеди и религиозно-философские трактаты.

Он был первым поэтом, писавшим семистишиями, которые и принято называть «сиринской строфой» |

| Слайд №18 |

|

Самым известным его поэтическим созданием является молитва:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности,

уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». |

| Слайд №19 |

|

Пушкинское переложение состоит из семи стихов и соответствует «сиринской строфе».

Поэт выделяет моменты, наиболее близкие его личным переживаниям. Этим объясняется то, что молитва Сирина в пушкинском варианте утратила в значительной мере свой церковный характер, но в то же время молитве возвращается ее поэтическая форма.

Употребляя те же слова и словосочетания, которые употреблял Ефрем, Пушкин придает им напевность, создающую ощущение древней восточной поэзии. Ритм повтора рождает впечатление вьющегося восточного орнамента. |

| Слайд №20 |

|

Вместе с тем Пушкин сохраняет все признаки молитвы: просительный характер, смиренность выражения.

Сохранены как основной мотив, так интонация и композиция.

Пушкин делает некоторые свои акценты. Первое прошение поэт оставляет на своем месте.

Соединяя воедино два различных понятия — праздность

и уныние, поэт определяет их одинаково греховными.

|

| Слайд №21 |

|

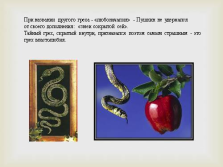

При названии другого греха — «любоначалия» — Пушкин не удержался

от своего дополнения: «змеи сокрытой сей».

Тайный грех, скрытый внутри, признавался поэтом самым страшным — это грех властолюбия. |

| Слайд №22 |

|

Следующее четверостишие — полная перестановка

слов молитвы. Для поэта важна именно такая логика: сначала говорится

о чистоте сердца, когда можно очень ясно видеть свои прегрешения,

а затем уже идет и перечисление добродетелей. |

| Слайд №23 |

|

Пушкин выстраивая свою «лестницу» добродетелей:

от смирения и терпения к любви и целомудрию.

Целомудрие здесь как цельная мудрость, как высшая ступень в сознании христианина. |

| Слайд №24 |

|

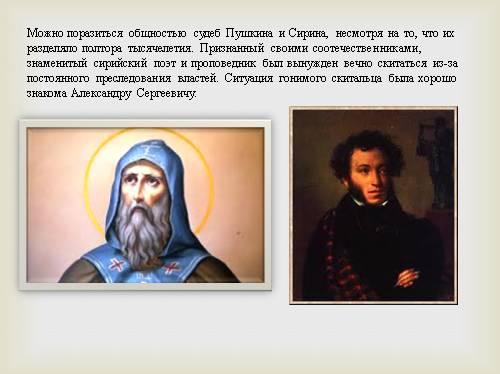

Можно поразиться общностью судеб Пушкина и Сирина, несмотря на то, что их разделяло полтора тысячелетия. Признанный своими соотечественниками, знаменитый сирийский поэт и проповедник был вынужден вечно скитаться из-за постоянного преследования властей. Ситуация гонимого скитальца была хорошо знакома Александру Сергеевичу. |

| Слайд №25 |

|

По мысли Пушкина, «отцы пустынники» несли в себе те же два начала, что свойственны каждому творцу: они живут «средь дольных бурь и битв», но могут «возлетать во области заочны».

Несомненно родство стихотворения «Отцы пустынники…» (и всего цикла 1836 г.) со стихотворением «Пророк». Та же тема поэта-пророка в одном из последних стихотворений Пушкина — «Из Пиндемонти :

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Все это, видите ль, слова, слова, слова … |

| Слайд №26 |

|

Пиндемонти — современный Пушкину итальянский поэт.

Но исследователи не нашли у веронского поэта ничего подобного пушкинской миниатюре.

Здесь очевидна литературная мистификация.

Поэт стремился замаскировать свое авторство, отвести его от себя хоть частично. Почему?

Как это связано с темой и идеей стихотворения?

Тема миниатюры — свобода, но понимание ее вовсе не такое, как в вольнолюбивых стихах 15-летней давности. Там свобода прежде всего политическая.

«Из Пиндемонти» даже сейчас поражает проповедуемой в нем полной аполитичностью и поэта, и человека. И выясняется удивительная вещь: как современно звучит стихотворение далекого 1836 года в наших нынешних перестройках и потрясениях!

Ипполито Пиндемонте |

| Слайд №27 |

|

Итак, свобода от политики, от властей : «Иные, лучшие мне дороги права; Иная, лучшая потребна мне свобода». Какая же? Свобода честного человека, которая, по мысли Пушкина, несет в себе частицу эстетического идеала и искру божественной красоты. |

| Слайд №28 |

|

У великих русских писателей (в том числе у Пушкина) религиозные темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира.

Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, избавления от зла.

Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую литературу литературой христианской

Николай Бердяев |