| Слайд №2 |

|

Дата рождения: 3 сентября 1942 (1942-09-03)

Место рождения: Майкоп, Адыгейская АО,

Краснодарский край, РСФСР,

СССР

Дата смерти: 29 октября 1976 (1976-10-29)

(34 года)

Место смерти: Васильево, Зеленодольский

район, Татарская АССР, РСФСР,

СССР

Гражданство: СССР |

| Слайд №3 |

|

Константин Алексеевич Васильев (03.09.1942 г. -:- 29.10.1976 г.) – русский художник, широко известный своими произведениями на военные и былинно-мифологические темы.

Творческое наследие Константина Васильева, который избрал себе псевдоним «КОНСТАНТИН ВЕЛИКОРОСС», весьма многопланово и разнообразно, насчитывает более 200 произведений живописи и графики.

Помимо работ указанной выше тематики, в нём присутствуют портреты, пейзажи, реалистические композиции, картины батального жанра. Глубокий символизм живописи в сочетании с оригинальным цветовым решением полотен — широким использованием красного и серебристо-серого цвета и их оттенков — делают картины Константина Васильева узнаваемыми и самобытными. |

| Слайд №4 |

|

|

| Слайд №5 |

|

Васильев обращался к народному искусству: русским песням, былинам, сказкам, скандинавским и ирландским сагам, к «эддической поэзии». Создал произведения на мифологические сюжеты, героические темы славянского и скандинавского эпосов, о Великой Отечественной войне.

Автор графической серии портретов композиторов и музыкантов: «Шостакович», «Бетховен», «Скрябин», «Римский-Корсаков» и других; графического цикла к опере Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов». |

| Слайд №6 |

|

Детские работы

Из книги А.И.Доронина «Руси волшебная палитра» |

| Слайд №7 |

|

От своих сверстников Костя отличался тем, что не интересовался игрушками, мало бегал с другими ребятишками, но всегда возился с красками, карандашом и бумагой. Отец часто брал его на рыбалку, на охоту, и Костя рисовал реку, лодки, отца, лесную пасеку, дичь, собаку Орлика, и вообще все, что радовало глаз и поражало его воображение. Некоторые из этих рисунков сохранились.

|

| Слайд №8 |

|

В 1954 году газета «Комсомольская правда» поместила объявление, что Московская средняя художественная школа при институте имени В. И. Сурикова принимает одаренных в области рисования детей. Родители сразу же решили, что именно такая школа нужна Косте — у него очень рано проявились способности к рисованию. Иногородних детей школа принимала в год пять-шесть человек. Костя попал в их число, сдав все экзамены на «отлично». |

| Слайд №9 |

|

Чудом сохранилась одна его удивительная постановка – натюрморт с гипсовой головой. Почти завершив работу, Костя нечаянно пролил на нее клей; тут же он снял картон с мольберта и бросил в мусорный ящик. Так бы и исчезла навсегда эта акварель, как и множество других, если бы не Коля Чаругин – тоже интернатский мальчишка, учившийся классом позже и всегда с восторгом наблюдавший за работой Васильева. Он спас и в течение тридцати лет хранил этот натюрморт среди своих самых ценных произведений. |

| Слайд №10 |

|

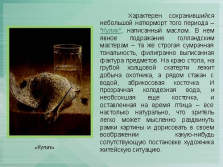

Характерен сохранившийся небольшой натюрморт того периода – «Кулик», написанный маслом. В нем явное подражание голландским мастерам – та же строгая сумрачная тональность, филигранно выписанная фактура предметов. На краю стола, на грубой холщовой скатерти лежит добыча охотника, а рядом стакан с водой, абрикосовая косточка. И прозрачная колодезная вода, и необсохшая еще косточка, и оставленная на время птица – все настолько натурально, что зритель легко может мысленно раздвинуть рамки картины и дорисовать в своем воображении какую-нибудь сопутствующую постановке художника житейскую ситуацию.

«Кулик» |

| Слайд №11 |

|

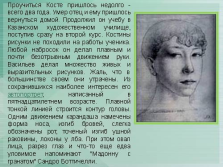

Проучиться Косте пришлось недолго — всего два года. Умер отец и ему пришлось вернуться домой. Продолжил он учебу в Казанском художественном училище, поступив сразу на второй курс. Костины рисунки не походили на работы ученика. Любой набросок он делал плавным и почти безотрывным движением руки. Васильев делал множество живых и выразительных рисунков. Жаль, что в большинстве своем они утрачены. Из сохранившихся наиболее интересен его автопортрет, написанный в пятнадцатилетнем возрасте. Плавной тонкой линией строится контур головы. Одним движением карандаша намечены форма носа, изгиб бровей, слегка обозначены рот, точеный изгиб ушной раковины, локоны у лба. При этом овал лица, разрез глаз и что-то еще едва уловимое напоминают «Мадонну с гранатом» Сандро Боттичелли.

|

| Слайд №12 |

|

Сюрреализм и абстракционизм – творческий поиск |

| Слайд №13 |

|

В мучительном поиске себя, Васильев «переболел» абстракционизмом и сюрреализмом. Было любопытно испробовать стили и направления, во главе которых засверкали такие модные имена, как Пабло Пикассо, Генри Мур, Сальвадор Дали. Васильев довольно быстро постиг творческое кредо каждого из них и создавал новые интересные разработки в их ключе. |

| Слайд №14 |

|

|

| Слайд №15 |

|

Несколько дольше продолжалось увлечение экспрессионизмом, относящимся к беспредметной живописи и претендовавшим на большую глубину. Здесь столпы абстракционизма заявляли, например, о том, что мастер без помощи предметов изображает не тоску на лице человека, а саму тоску. То есть для художника возникает иллюзия гораздо более глубокого самовыражения. |

| Слайд №16 |

|

Пейзажи |

| Слайд №17 |

|

Пытаясь постичь суть явлений и выстрадать общий строй мыслей для будущих произведений, Константин занялся пейзажными зарисовками. Какое многообразие пейзажей он создал за свою короткую творческую жизнь!

«Берег», 1969 г. |

| Слайд №18 |

|

Пейзажные работы занимают важное место в творчестве К. Васильева. Он делал их и с натуры и по памяти, но чаще всего в свободной импровизации. Именно так написана «Осень».

«Осень», 1973 г. |

| Слайд №19 |

|

«Весенняя улица», 1973 г. |

| Слайд №20 |

|

«Лесная готика»,

« Лесная сказка» |

| Слайд №21 |

|

«Заброшенная мельница», 1969 г

«Облако» 1969 г. |

| Слайд №22 |

|

«Деревня Васюткино» |

| Слайд №23 |

|

Бесспорно, Васильев создал неповторимые по своей красоте пейзажи, но какая-то новая сильная мысль мучилась, билась в его сознании: «Внутреннюю силу всего живого, силу духа – вот что должен выражать художник!»

«Дом на опушке» |

| Слайд №24 |

|

Легенды и былины |

| Слайд №25 |

|

«Валькирия», 1973 г. |

| Слайд №26 |

|

«Валькирия над сражённым воином», 1973 г. |

| Слайд №27 |

|

«Авдотья — рязаночка», 1973 г. |

| Слайд №28 |

|

«Алеша Попович и красна девица»,

1974 г. |

| Слайд №29 |

|

По мотивам старинной русской песни.

«Горят, горят, пожары» |

| Слайд №30 |

|

«Василий Буслаев»,

1974 г. |

| Слайд №31 |

|

«Бой со Змеем», 1973-1974 гг.

«На Калиновом мосту», 1974 г |

| Слайд №32 |

|

«Витязь» |

| Слайд №33 |

|

«Поединок Пересвета с Челубеем», 1974 г.

«Над Волгой «, 1971 г |

| Слайд №34 |

|

«Воин с топором»

«Воин с мечом» |

| Слайд №35 |

|

«Русский витязь», 1974 г. |

| Слайд №36 |

|

«Огненный меч», 1974 г.

Дар Святогора», 1974 г |

| Слайд №37 |

|

Былинный персонаж Дунай Иванович в гневе нечаянно убил свою жену — удалую поляницу (богатыршу) Настасью Микулишну. Вместе с ней погубил он и дитя свое, чудесного светозарного младенца. Потрясенный случившимся, бросился Дунай-богатырь на свой меч, и кровь всех троих слилась, дав начало великой реке Дунаю. Известно несколько эскизов, вариантов и два больших полотна на эту тему.

«Рождение Дуная» (эскиз 1), 1974 г |

| Слайд №38 |

|

«Рождение Дуная» (эскиз 2),

1975-1976 гг. |

| Слайд №39 |

|

«Рождение Дуная», 1974 г |

| Слайд №40 |

|

«Вольга» |

| Слайд №41 |

|

«Илья Муромец освобождает узников»,1974 г |

| Слайд №42 |

|

«Свияжск», 1973 г.

В период осады Казани (1552 г.) царь Иван Грозный повелел выстроить на левом берегу Волги, против устья Свияги, крепость, которая и была возведена в две недели на Столовой горе. После создания Куйбышевского водохранилища город Свияжск оказался на острове. |

| Слайд №43 |

|

«Свентовит» |

| Слайд №44 |

|

«Вольга и Микула», 1974 г.

Встреча былинного богатыря Вольги Святославича и простого крестьянина Микулы Селяниновича, в чьей переметной суме собрана «вся тяга земная», подлинного хозяина своей земли, который и пашет, и сеет, и кормит, а когда нужно, и защищает от врагов |

| Слайд №45 |

|

«Илья Муромец и голь кабацкая», 1974 г |

| Слайд №46 |

|

«Бой Добрыни со Змеем», 1974 г.

Герой русских былин — Добрыня Никитич, верный друг и соратник Ильи Муромца. Один победил он коварного Змея Горыныча, спас из пещер пленных стариков и деток малых, молодушек и бабок старых, людей русских и иностранцев, а затем и княжну Забаву Путятишну. |

| Слайд №47 |

|

«Садко на дощечке кипарисовой», 1974 г.

«Садко и владыка морской», 1974 г. |

| Слайд №48 |

|

«Северняя легенда», 1970 г.

«Один» |

| Слайд №49 |

|

«Плач Ярославны»,1973 г.

Картина на сюжет «Слово о полку Игореве» является правой частью триптиха, задуманного, но не завершенного художником, который сознательно использовал здесь принцип театральной декорации. |

| Слайд №50 |

|

«Евпраксия». |

| Слайд №51 |

|

«Русалка» |

| Слайд №52 |

|

Эта картина — своего рода дань памяти Васнецову, которого Константин Васильев считал одним из своих учителей.

«Гуси-лебеди» |

| Слайд №53 |

|

Графика |

| Слайд №54 |

|

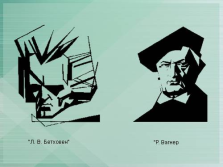

«Л. В. Бетховен»

«Р. Вагнер |

| Слайд №55 |

|

«П. И. Чайковский»

«М. Мусоргский» |

| Слайд №56 |

|

«И. С. Бах»

«А. Моцарт» |

| Слайд №57 |

|

Разное |

| Слайд №58 |

|

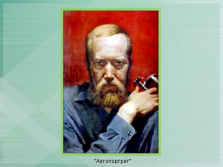

«Автопортрет» |

| Слайд №59 |

|

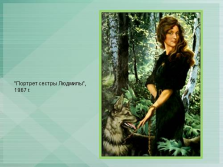

«Портрет сестры Людмилы», 1967 г. |

| Слайд №60 |

|

«Лена Асеева» |

| Слайд №61 |

|

«Портрет

Ф. М. Достоевского», 1973 г. |

| Слайд №62 |

|

«Нашествие», 1973 г.

Эта картина написана под увертюру к Шестой симфонии Шостаковича. |

| Слайд №63 |

|

Часть триптиха «Прощание славянки», «Маршал Жуков», «Тоска по Родине». В основу темы этой картины легла мелодия одноименного марша. К сожалению, незадолго до гибели художник собирался переписать картину и положил холст отмокать. Полотно значительно повреждено.

«Прощание славянки», 1975 г. |

| Слайд №64 |

|

Северная легенда |

| Слайд №65 |

|

«Старец» |

| Слайд №66 |

|

«Жница», 1966 г. |

| Слайд №67 |

|

«Ожидание», 1976 г. |

| Слайд №68 |

|

Так родились другие работы, ставшие воплощением особого «васильевского» стиля, который нельзя спутать ни с чем.

«Гадание» |

| Слайд №69 |

|

Эта картина является частью триптиха «У окна», «У колода», «У околицы».

«У окна», 1975 г |

| Слайд №70 |

|

«Северный орёл» |

| Слайд №71 |

|

«Великан», 1975 г.

«Человек с филином», 1976 г.

После окончания этой картины Константин Васильев сказал матери: «Теперь я знаю, как надо писать». Через несколько дней его не стало… |

| Слайд №72 |

|

Погиб Костя при весьма странных и загадочных обстоятельствах. Официальная версия — был сбит вместе с другом на железнодорожном переезде проходящим поездом. Произошло это 29 октября 1976 года.

«Автопортрет», 1970 г. |

| Слайд №73 |

|

Художник будет жить, пока живы его картины. |

| Слайд №74 |

|

В 1998 году в Москве открылся общественный Музей творчества художника

К. Васильева.

|

| Слайд №75 |

|

Презентация выполненаучителем начальных классовУсть-Соболевской средней школыТернейского района, Приморского краяКрымской Ириной Валентиновной. |

| Слайд №76 |

|

|