| Слайд №2 |

|

Актуальность данной работы состоит в том, чтобы показать значение и сохранность диалектов в русском языке, несмотря на различные факторы, влияющие на нашу речь.

Новизна работы состоит в том, чтобы показать различные сферы использования диалектов русского языка.

Основная цель работы — дать характеристику диалектам Курской области.

Диалектные слова Курской области |

| Слайд №3 |

|

Задачи и объект исследования:

Для достижения этой цели в работе необходимо решить ряд соответствующих задач:

— Рассмотреть понятие диалекта;

— Проанализировать структуру диалектов русского языка;

— Выявить причины возникновения диалектов русского языка, проследить динамику их развития.

Объектом исследования являются диалекты южнорусского наречия, в частности Курско-Орловской группы говоров

|

| Слайд №4 |

|

|

| Слайд №5 |

|

Курско-Орловская группа говоров относится к южнорусскому наречию, охватывающему территорию южнее Москвы.

Говоры южнорусского наречия по ряду схожих признаков территориально объединяются в три группы, между которыми также наблюдаются переходные межзональные группы:

|

| Слайд №6 |

|

Карта наречий русского языка

Западная группа

Брянская

Псковская (юг)

Смоленская

Тверская (юг)

Центральная

Белгородская

Калужская (юг и запад)

Курская

Орловская

Тульская (юг и запад)

Центральная и западная по ряду признаков имеют схожие черты.

Восточная группа

Воронежская

Липецкая

Рязанская

Калужская (север и восток)

Тамбовская

Тульская (север и восток) |

| Слайд №7 |

|

Карта диалектов

северное наречие (зеленая заливка),

южное наречие (красная заливка),

среднерусские говоры (желтая заливка) |

| Слайд №8 |

|

Лексика с точки зрения сферы употребления |

| Слайд №9 |

|

Литературный язык (стандартный) — нормированный язык, имеющий правила, соблюдать которые обязаны все члены общества. Говор (диалект) – самая маленькая территориальная разновидность языка, на которой говорят жители нескольких районов. Объединение говоров называют наречием.

Почтительное отношение к литературному языку понятно и оправданно: тем самым осознается его культурная ценность и социальная значимость.

Литературный язык постоянно влияет на говоры, и они постепенно разрушаются. Но все взаимосвязано, в свою очередь говоры дополняют стандартный язык и даже частично вливаются в его состав. К примеру, слово «бублик» было заимствовано из южнорусских говоров. Если бы литературный язык оторвался от диалектов, от «почвы», то он, подобно Антею, потерял бы всю свою силу и уподобился бы мертвому языку, каким является теперь латинский язык…

Загадка :

Маленькое сдобное колесо съедобное |

| Слайд №10 |

|

|

| Слайд №11 |

|

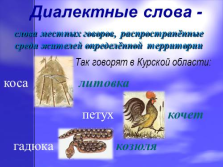

Диалектные слова —

слова местных говоров, распространённые среди жителей определённой территории

коса литовка

петух кочет

гадюка козюля |

| Слайд №12 |

|

Диалектные слова

Слова, употребляемые

в Курской области

Стайка — сарай

Махотка — крынка

Гомонок — кошелек

Лыва — лужа

Стайка — сарай

Стайка — сарай

Гомонок — кошелек

Лыва — лужа

Махотка — крынка |

| Слайд №13 |

|

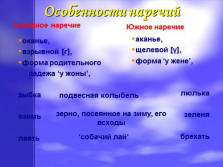

Северное наречие

Южное наречие

Особенности наречий

оканье,

взрывной [г],

форма родительного

падежа ‘у жоны’,

зыбка

озимь

лаять

аканье,

щелевой [?],

форма ‘у жене’,

люлька

зеленя

брехать

подвесная колыбель

зерно, посеянное на зиму, его всходы

‘собачий лай’ |

| Слайд №14 |

|

Получил Коля сразу два письма: от маминой мамы с севера Курской области и от папиной – с юга. Обе бабушки в гости зовут.

«В избе у нас места всем хватит…»

«Хата у нас просторная…» |

| Слайд №15 |

|

«К речке узенькая тропинка ведёт»

«Добежишь до речки по стежке» |

| Слайд №16 |

|

«Утром рано петух тебя разбудит»

«По утрам станет кочет тебя будить» |

| Слайд №17 |

|

«Кто такой «кочет»? — подумал Коля. – Поеду уж лучше на север».

Но пока он собирался, обе бабушки приехали в гости к ним. Послушали бы вы их разговор!

Хотя обе они говорили по-русски, но иногда не понимали друг друга.

Это что же за дерево такое – ветла?

Иву у нас так называют.

А у нас её зовут лоза. |

| Слайд №18 |

|

— День был ведреный,- рассказывает бабушка с севера. — Какой?

— Хороший, значит, солнечный. |

| Слайд №19 |

|

— Кочет наш красавец, только вот задира, забияка. Тут-то Коля не выдержал и спросил: — А кто такой кочет? Все рассмеялись: — Да это же петух! |

| Слайд №20 |

|

Почему же так по-разному говорят бабушки?

В языке существуют слова общеупотребительные и диалектные. Слово «кочет» диалектное. Интересно, что слова «задира» и «забияка» раньше тоже были диалектными словами из Курско-Орловской группы говоров, но теперь стали общеупотребительными. |

| Слайд №21 |

|

Работа с текстом

— Где Люба? – спросил я у бабушки с юга.

По батожья ушла.

По что?

Ну, по столбцы.

По что?

Ну, по петушки.

По что? По что?

По стебени.

Не понимаю Вас.

Ах, батюшки, какой ты бестолковый.

По щавель.

|

| Слайд №22 |

|

В лексике говоров можно выделить следующие наиболее общие группы диалектных слов:

собственно лексические диалектизмы- это местные слова, корни которых отсутствуют в литературном языке, или диалектные производные от корней, представленных в литературном языке: псковское векша-белка, воронежское сапетка- корзина, курское укладка — сундук,серники — спички и т .д.

лексико- словообразовательные диалектизмы отличаются от соответствующих им эквивалентам литературного языка морфемным составом. Это слова с теми же корнями и имеющие то же лексическое значение, что и в литературном языке, но другими аффиксами: псковское плотка- плотва, рязанское разговористый- разговорчивый, тульское жалковать- сожалеть,курское адеялка — одеяло .

фонематические диалектизмы совпадают по значению с соответствующим словами литературного языка, но отличаются от них одной или двумя фонемами, причем фонематические различия не связаны с существующими в говорах фонематическими и морфологическими закономерностями. В этих словах произошла лексикализация какого-либо фонетического явления: аржаной- ржаной, андюк- индюк, пахмурный- пасмурный, учарась-вчера.

семантические диалектизмы тождественны по звуковой форме соответствующим словам, но отличаются от них своими значениями: псковское залиться — утонуть, смоленское беговой — проворный, рязанское лапша- ветряная оспа, курское самогон — магарыч, волна — шерсть овцы. |

| Слайд №23 |

|

Иван Алексеевич Бунин, уроженец Орловщины, хорошо знавший говор родных мест, писал в рассказе «Сказки»:

«Этот Ваня с печи, значит, слезая, малахай на себя надевая, кушачком подпоясывается, кладе за пазуху краюшечкю и отправляется на этот самый караул».

Кушачком, краюшечко- фонетические диалектизмы, передающие характерные черты произношения героев. Слезая, надевая, кладе вместо слезает, надевает, кладет – пример грамматического диалектизма, отражающий особенности диалектной морфологии: отсутствие -т в окончании глаголов 3-го лица. |

| Слайд №24 |

|

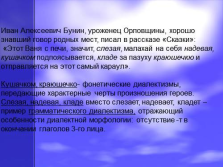

Еще один вид диалектизмов связан с особенностями быта, хозяйства в определённой местности. Это этнографические диалекты. К ним относятся названия предметов одежды, не имеющие аналогов в литературном языке.

«Бабы в клетчатых паневах швыряли щепками в догадливых или слишком усердных собак», — писал Иван Сергеевич Тургенев в «Записках охотника».

Паневы- юбки, которые носят замужние крестьянки юга России, Украины и Белоруссии.

Народный костюм Курской губернии |

| Слайд №25 |

|

Диалектизмы обычно употребляют писатели, которые сами родом из деревни. Если же автор пользуется диалектными словами, значения которых он представляет лишь приблизительно, то возникают курьёзы. Вот современный пример:

«Днем он дремал, слыша сквозь забытье, как гремели в руках старухи ухваты и рогачи…».

Однако ухват и рогач — названия одного и того же предмета в разных говорах. Рогачом зовут ухват в рязанских, тульских, некоторых тамбовских, липецких, воронежских и курских говорах, т. е. на юге России. В большинстве же российских говоров распространено наименование ухват.

ухват = рогач

ухват = рогач |

| Слайд №26 |

|

|

| Слайд №27 |

|

|

| Слайд №28 |

|

Издан словарь диалектов Курской области

Более 20 лет учитель русского языка и литературы Черемисиновской средней школы Николай Стремоухов собирал диалектные слова со всех районов. Недавно свет увидел «Диалектный словарь Курской области» – сборник 3500 тысяч слов с толкованиями и примерами употребления в речи.

На каникулах школьники записывали интересные словечки |

| Слайд №29 |

|

|

| Слайд №30 |

|

«Словарь курских говоров вносит заметный вклад в сокровищницу русской диалектной лексикографии и диалектной лексикологии, ликвидируется пробел в изучении чрезвычайно важных для истории русского национального языка говоров Курского края». Ф.П.Сороколетов, главный редактор Словаря русских народных говоров. |

| Слайд №31 |

|

|

| Слайд №32 |

|

Евгений Иванович Носов (15 января 1925, с. Толмачёво Курской области — 13 июня 2002, Курск) — русский писатель, прозаик, автор повестей и рассказов, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, почётный гражданин Курска.

Евгений Носов родился 15 января 1925 года в семье потомственного мастерового, кузнеца. Шестнадцатилетним юношей пережил фашистскую оккупацию. Закончил восьмой класс и после Курского сражения (5 июля — 23 августа1943 года) ушёл на фронт в артиллерийские войска, став наводчиком орудия,не однажды смотрел смерти в глаза. Под Кёнигсбергом был тяжело ранен. Великую Победу встретил в госпитале. |

| Слайд №33 |

|

|

| Слайд №34 |

|

Пётр Георгиевич Сальников родился 11 июля 1926 года в Плавске Тульской области. Участник Великой Отечественной войны, которую закончил на дальневосточном фронте. Был ранен в боях с японцами, имеет боевые награды.

Учился на филолога в Саратовском университете и в Высшей партийной школе. Более 20 лет работал в отечественной журналистике, был редактором газет, директором телестудии , членом Правления Союза писателей РСФСР.

Прозу начал писать в 1952 году . Книги “Астаповские летописцы” и “Калинов покос” посвящены образу любимого писателя-земляка Льва Толстого, с которым, можно сказать, он был заочно знаком через своего деда, лично знавшего Льва Николаевича. Военная тема разработана в повестях “Николай Зимний, Николай Вешний”, “Повесть о солдатской беде”, “Братун”, “Горелый порох”, во многих рассказах.

После переезда в Курск в 1975 году он одиннадцать лет возглавлял Курскую писательскую организацию.

Смерть помешала закончить последнюю книгу «Натурщица». Умер в Плавске 24 марта 2002 года. |

| Слайд №35 |

|

ШКОЛЬНЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬДиалектные слова даются с пометой обл. (областное)

Курёнок, -нка,курей, м. Обл.Курск.,взрослая курица.

Квасоль,-я. Обл.Курск.,фасоль |

| Слайд №36 |

|

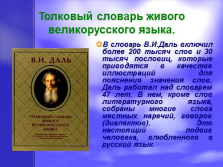

Толковый словарь живого великорусского языка.

В словарь В.И.Даль включил более 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, которые приводятся в качестве иллюстраций для пояснения значения слов. Даль работал над словарем 47 лет. В нем, кроме слов литературного языка, собраны многие слова местных наречий, говоров (диалектов). Это настоящий подвиг человека, влюбленного в русский язык. |

| Слайд №37 |

|

|

| Слайд №38 |

|

Значение диалектизмов

Историческая ценность, сохраняющая особенности языка разных областей России;

В тексте помогают добиться реалистичности, создать особую атмосферу, используются для передачи особенностей речи жителей определенной местности. |

| Слайд №39 |

|

«Потерять диалектные слова – это значит потерять для науки, для истории нашего народа значительную часть языка. Вот почему наш долг, наша святая обязанность сохранить эти неоценимые сокровища живой народной речи». Г. Мельниченко. |

| Слайд №40 |

|

Спасибо за внимание ! |