| Слайд №2 |

|

ЗАНЯТИЕ 11

ТЕМА ЗАНЯТИЯ:

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИИ. |

| Слайд №3 |

|

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

1. Употребление каких-либо грамматических форм не в их

прямом значении (например, употребление форм настоящего

времени глагола в значении прошедшего времени; форм глагола

сослагательного наклонения в значении повелительного

наклонения и т. п.): Только, понимаешь, выхожу от мирового,

глядь — лошадки мои стоят смирнехонько около Ивана

Михайловича. (И. А. Бунин)

Комментарий. Формы глаголов настоящего времени в данном

случае актуализируют прошедшие события и делают их более

наглядными. |

| Слайд №4 |

|

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

2. Преимущественное употребление в тексте слов какой-либо части речи:

Молчи, скрывайся и таи

И чувства, и мечты свои —

Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне

Безмолвно, как звезды в ночи, —

Любуйся ими и молчи. (Ф. И. Тютчев)

Комментарий. Использование большого количества

глаголов в повелительном наклонении усиливает

эмоциональность и экспрессивность текста,

представляющего собой страстную речь лирического героя. |

| Слайд №5 |

|

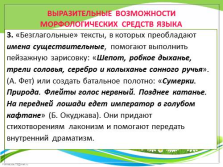

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

3. «Безглагольные» тексты, в которых преобладают

имена существительные, помогают выполнить

пейзажную зарисовку: «Шепот, робкое дыханье,

трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья».

(А. Фет) или создать батальное полотно: «Сумерки.

Природа. Флейты голос нервный. Позднее катанье.

На передней лошади едет император в голубом

кафтане» (Б. Окуджава). Они придают

стихотворениям лаконизм и помогают передать

внутренний драматизм. |

| Слайд №6 |

|

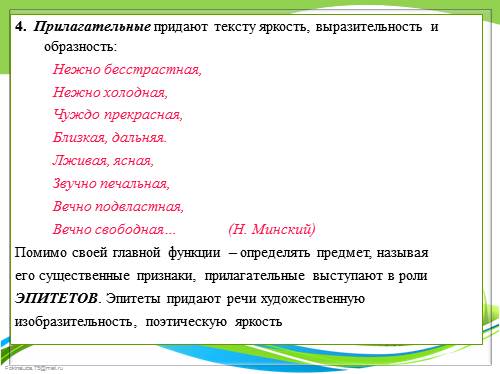

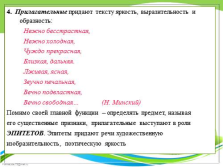

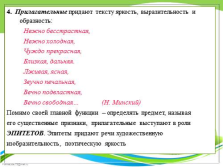

4. Прилагательные придают тексту яркость, выразительность и образность:

Нежно бесстрастная,

Нежно холодная,

Чуждо прекрасная,

Близкая, дальняя.

Лживая, ясная,

Звучно печальная,

Вечно подвластная,

Вечно свободная… (Н. Минский)

Помимо своей главной функции – определять предмет, называя

его существенные признаки, прилагательные выступают в роли

ЭПИТЕТОВ. Эпитеты придают речи художественную

изобразительность, поэтическую яркость |

| Слайд №7 |

|

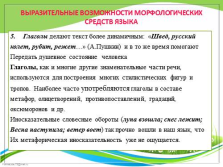

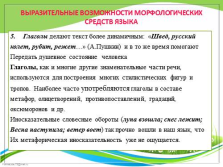

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

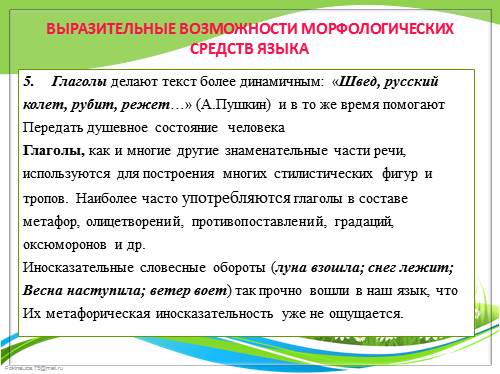

Глаголы делают текст более динамичным: «Швед, русский

колет, рубит, режет…» (А.Пушкин) и в то же время помогают

Передать душевное состояние человека

Глаголы, как и многие другие знаменательные части речи,

используются для построения многих стилистических фигур и

тропов. Наиболее часто употребляются глаголы в составе

метафор, олицетворений, противопоставлений, градаций,

оксюморонов и др.

Иносказательные словесные обороты (луна взошла; снег лежит;

Весна наступила; ветер воет) так прочно вошли в наш язык, что

Их метафорическая иносказательность уже не ощущается. |

| Слайд №8 |

|

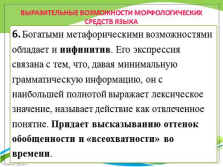

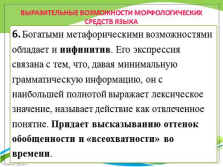

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

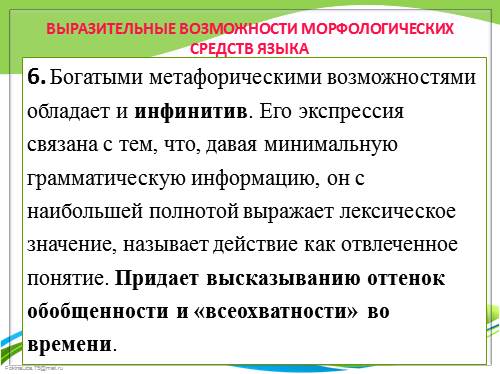

6. Богатыми метафорическими возможностями

обладает и инфинитив. Его экспрессия

связана с тем, что, давая минимальную

грамматическую информацию, он с

наибольшей полнотой выражает лексическое

значение, называет действие как отвлеченное

понятие. Придает высказыванию оттенок

обобщенности и «всеохватности» во

времени. |

| Слайд №9 |

|

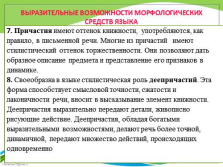

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

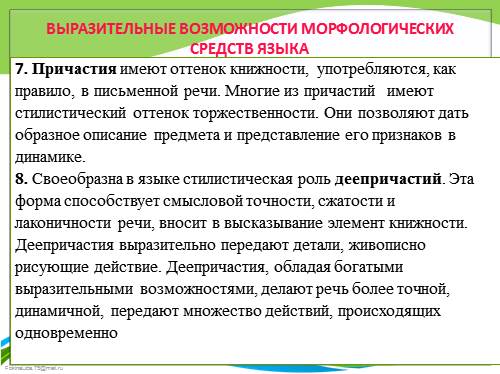

7. Причастия имеют оттенок книжности, употребляются, как

правило, в письменной речи. Многие из причастий имеют

стилистический оттенок торжественности. Они позволяют дать

образное описание предмета и представление его признаков в

динамике.

8. Своеобразна в языке стилистическая роль деепричастий. Эта

форма способствует смысловой точности, сжатости и

лаконичности речи, вносит в высказывание элемент книжности.

Деепричастия выразительно передают детали, живописно

рисующие действие. Деепричастия, обладая богатыми

выразительными возможностями, делают речь более точной,

динамичной, передают множество действий, происходящих

одновременно

|

| Слайд №10 |

|

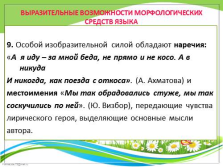

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

9. Особой изобразительной силой обладают наречия:

«А я иду – за мной беда, не прямо и не косо. А в никуда

И никогда, как поезда с откоса». (А. Ахматова) и

местоимения «Мы так обрадовались стуже, мы так

соскучились по ней». (Ю. Визбор), передающие чувства

лирического героя, выделяющие основные мысли

автора. |

| Слайд №11 |

|

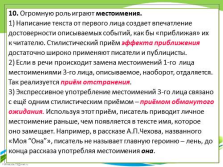

10. Огромную роль играют местоимения.

1) Написание текста от первого лица создает впечатление

достоверности описываемых событий, как бы «приближая» их

к читателю. Стилистический приём эффекта приближения

достаточно широко применяют писатели и публицисты.

2) Если в речи происходит замена местоимений 1-го лица

местоимениями 3-го лица, описываемое, наоборот, отдаляется.

Так реализуется приём отстранения.

3) Экспрессивное употребление местоимений 3-го лица связано

с ещё одним стилистическим приёмом – приёмом обманутого

ожидания. Используя этот приём, писатель приводит личное

местоимение раньше, чем появляется в тексте имя, которое

оно замещает. Например, в рассказе А.П.Чехова, названного

«Моя “Она”», писатель не называет главную героиню – лень, до

конца рассказа употребляя местоимения она. |

| Слайд №12 |

|

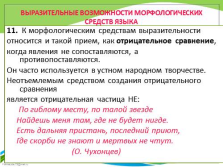

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

11. К морфологическим средствам выразительности

относится и такой прием, как отрицательное сравнение,

когда явления не сопоставляются, а противопоставляются.

Он часто используется в устном народном творчестве.

Неотъемлемым средством создания отрицательного сравнения

является отрицательная частица НЕ:

По гиблому месту, по талой звезде

Найдешь меня там, где не будет нигде.

Есть дальняя пристань, последний приют,

Где скорби не знают и мертвых не чтут.

(О. Чухонцев) |

| Слайд №13 |

|

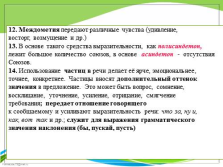

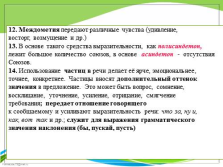

12. Междометия передают различные чувства (удивление,

восторг, возмущение и др.)

13. В основе такого средства выразительности, как полисиндетон,

лежит большое количество союзов, в основе асиндетон — отсутствия

Союзов.

14. Использование частиц в речи делает её ярче, эмоциональнее,

точнее, конкретнее. Частицы вносят дополнительный оттенок

значения в предложение. Это может быть вопрос, сомнение,

восклицание, уточнение, усиление, отрицание, смягчение

требования; передает отношение говорящего

к сообщаемому и усиливают выразительность речи: что за, ну и,

как, вот так и др.; служит для выражения грамматического

значения наклонения (бы, пускай, пусть)

|

| Слайд №14 |

|

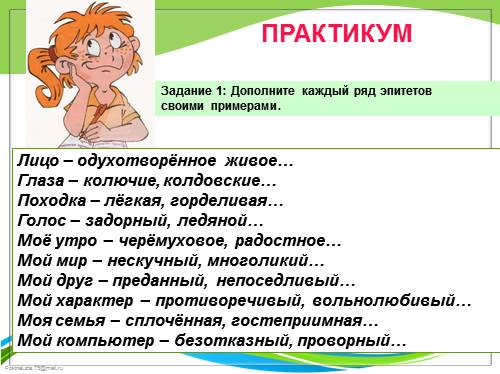

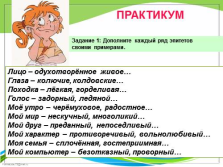

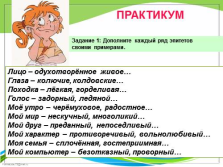

ПРАКТИКУМ

Задание 1: Дополните каждый ряд эпитетов

своими примерами.

Лицо – одухотворённое живое…

Глаза – колючие, колдовские…

Походка – лёгкая, горделивая…

Голос – задорный, ледяной…

Моё утро – черёмуховое, радостное…

Мой мир – нескучный, многоликий…

Мой друг – преданный, непоседливый…

Мой характер – противоречивый, вольнолюбивый…

Моя семья – сплочённая, гостеприимная…

Мой компьютер – безотказный, проворный… |

| Слайд №15 |

|

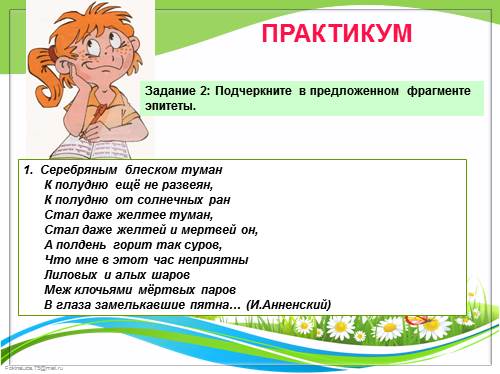

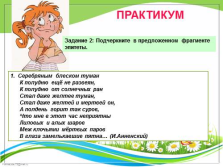

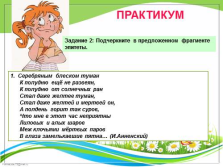

ПРАКТИКУМ

Задание 2: Подчеркните в предложенном фрагменте эпитеты.

1. Серебряным блеском туман

К полудню ещё не развеян,

К полудню от солнечных ран

Стал даже желтее туман,

Стал даже желтей и мертвей он,

А полдень горит так суров,

Что мне в этот час неприятны

Лиловых и алых шаров

Меж клочьями мёртвых паров

В глаза замелькавшие пятна… (И.Анненский) |

| Слайд №16 |

|

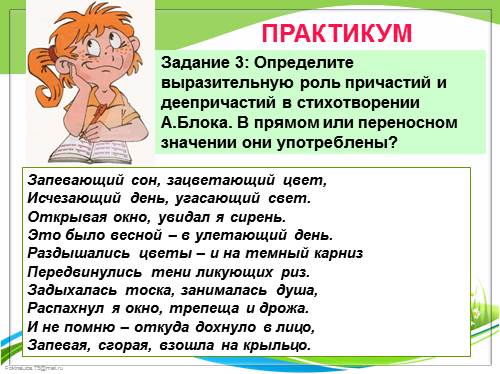

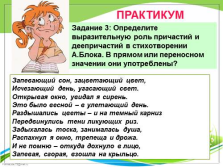

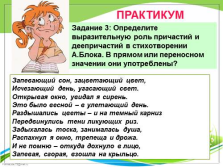

ПРАКТИКУМ

Задание 3: Определите выразительную роль причастий и деепричастий в стихотворении А.Блока. В прямом или переносном значении они употреблены?

Запевающий сон, зацветающий цвет,

Исчезающий день, угасающий свет.

Открывая окно, увидал я сирень.

Это было весной – в улетающий день.

Раздышались цветы – и на темный карниз

Передвинулись тени ликующих риз.

Задыхалась тоска, занималась душа,

Распахнул я окно, трепеща и дрожа.

И не помню – откуда дохнуло в лицо,

Запевая, сгорая, взошла на крыльцо. |

| Слайд №17 |

|

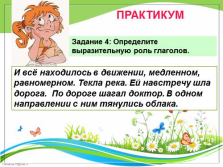

ПРАКТИКУМ

Задание 4: Определите выразительную роль глаголов.

И всё находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река. Ей навстречу шла дорога. По дороге шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака. |

| Слайд №18 |

|

ПРАКТИКУМ

Задание 5: Объясните роль морфологических средств выразительности, которые употреблены в тексте.

Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. |

| Слайд №19 |

|

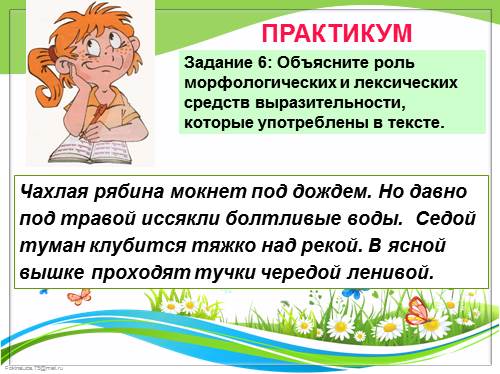

ПРАКТИКУМ

Задание 6: Объясните роль морфологических и лексических средств выразительности, которые употреблены в тексте.

Чахлая рябина мокнет под дождем. Но давно под травой иссякли болтливые воды. Седой туман клубится тяжко над рекой. В ясной вышке проходят тучки чередой ленивой. |

| Слайд №20 |

|

ПРАКТИКУМ

Задание 7: Объясните роль морфологических и лексических средств выразительности, которые употреблены в тексте.

Ветер не унимался. Он волновал сад, бегущую из трубы струю дыма, нагонял зловещие космы пепельных облаков.

(И.Бунин) |

| Слайд №21 |

|

ПРИГЛАШАЮ В ГОСТИ

Мой сайт http://suyazova.my1.ru/

www.proshkolu.ru Ирина Анатольевна

Суязова – личная страница |

| Слайд №22 |

|

|